昔より 「伊勢に7度、熊野に3度どちらかけても片参り」と俗謡に言われているように、古くから伊勢参り・熊野詣の旅人たちに親しまれてきた熊野古道!

その歴史は古く、初めて熊野行幸を行ったのが907年の宇多天皇の時代と考えられており、その後、白河上皇(1090年)の熊野行幸(合計9回)がきっかけとなり京都の貴族達の間でも熊野三山への参詣が頻繁に行われるようになった。

戦国の世が治まった江戸時代になると、徐々に庶民の生活も安定し始め、それと同時にそれまで主に貴族達の行事であった伊勢参りや熊野詣が庶民に広がっていった。

熊野古道の 特徴は、舗装に用いられた石畳が残っているところで、理由として降雨量が多い地域であったこと、現地(峠の山々)にたくさんの石があったことと考えられており、石の種類や積み方などの調査から、現存する石畳で1番古いものは鎌倉時代に舗装されたものといわれている。

又、この参詣道は、大正から昭和にかけて国道が整備されるまで、周囲の生活道路として使用され続け、平成12年に国の史跡に指定され平成16年に世界遺産として登録された。

その街道筋でもひときわ賑やかに栄えてきたのが尾鷲であり、馬越峠、八鬼山峠、三木峠~羽後峠、曽根次郎坂・太郎坂の4つのコースが存在する。

馬越峠頂上

尾鷲神社は 、この尾鷲の里の総鎮守の神社として武速須佐之男命(素盞鳴尊)を御主神として、他22柱が祀られている。宝永(1707年)・安政(1854四年)の 大地震による大津波で古文書の大半が神社より流失してしまい御創建された年代が不詳であるが、口碑では700年頃 (大宝年間)まで遡ると伝えられている。

尾鷲神社の 御鎮座地が「熊野古道」の難所のひとつで巡礼者たちに「西国一の難所」といわれた八鬼山峠と馬越峠のふもとに位置しており、また、武速須佐之男命の厄難・道開きなどの御神力を授かるためにと、昔の人々にとって大きな関心事である旅時安全や身体健康などを望みお参りされたそうである。

戦国時代には伊勢・紀州を結ぶ重要拠点として、多くの武将が武速須佐之男命の御神力にすがろうと必勝祈願に訪れたらしい。

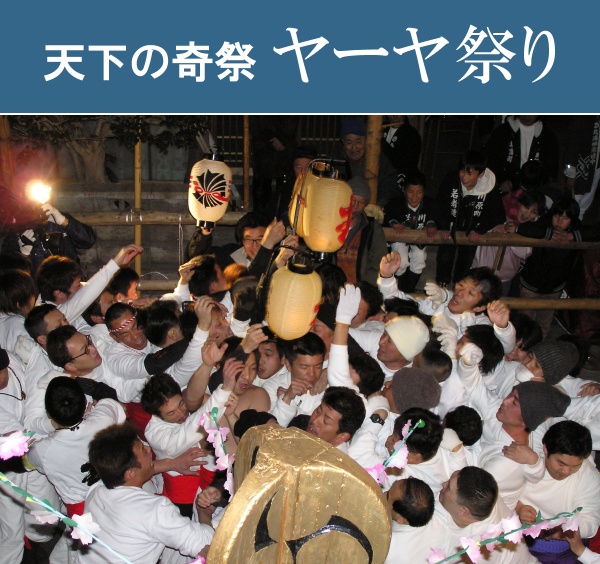

その大勝利を讃え後世まで伝え継ごうと始まったのが、ヤーヤ祭(2月1日~5日)である。合戦の形状をとったこの祭は、日本の奇祭のひとつとして350年程(江戸時代初期)前より現在に至るまで、神事、祭事のほとんどが変わることなく執り行われている。

2024年12月(2)

2024年12月(2) 2024年11月(5)

2024年11月(5) 2024年10月(3)

2024年10月(3) 2024年9月(6)

2024年9月(6) 2024年7月(3)

2024年7月(3) 2024年6月(3)

2024年6月(3) 2024年5月(7)

2024年5月(7) 2024年4月(4)

2024年4月(4) 2024年3月(6)

2024年3月(6) 2024年2月(5)

2024年2月(5) 2024年1月(7)

2024年1月(7) 2023年12月(7)

2023年12月(7) 2023年11月(6)

2023年11月(6) 2023年10月(4)

2023年10月(4) 2023年9月(12)

2023年9月(12) 2023年6月(1)

2023年6月(1) 2022年12月(8)

2022年12月(8) 2022年11月(5)

2022年11月(5) 2022年10月(6)

2022年10月(6) 2022年9月(8)

2022年9月(8) 2022年8月(3)

2022年8月(3) 2022年7月(6)

2022年7月(6) 2022年6月(3)

2022年6月(3) 2022年5月(5)

2022年5月(5) 2022年4月(4)

2022年4月(4) 2022年3月(6)

2022年3月(6) 2022年2月(9)

2022年2月(9) 2022年1月(7)

2022年1月(7) 2021年12月(6)

2021年12月(6) 2021年11月(8)

2021年11月(8) 2021年10月(4)

2021年10月(4) 2021年9月(8)

2021年9月(8) 2021年8月(3)

2021年8月(3) 2021年7月(5)

2021年7月(5) 2021年6月(4)

2021年6月(4) 2021年5月(4)

2021年5月(4) 2021年4月(4)

2021年4月(4) 2021年3月(4)

2021年3月(4) 2021年2月(8)

2021年2月(8) 2021年1月(11)

2021年1月(11) 2020年12月(5)

2020年12月(5) 2020年11月(5)

2020年11月(5) 2020年10月(2)

2020年10月(2) 2020年9月(7)

2020年9月(7) 2020年8月(2)

2020年8月(2) 2020年7月(4)

2020年7月(4) 2020年6月(5)

2020年6月(5) 2020年5月(4)

2020年5月(4) 2020年4月(3)

2020年4月(3) 2020年3月(4)

2020年3月(4) 2020年2月(14)

2020年2月(14) 2020年1月(7)

2020年1月(7) 2019年12月(6)

2019年12月(6) 2019年11月(5)

2019年11月(5) 2019年10月(5)

2019年10月(5) 2019年9月(4)

2019年9月(4) 2019年8月(3)

2019年8月(3) 2019年7月(5)

2019年7月(5) 2019年6月(2)

2019年6月(2) 2019年5月(6)

2019年5月(6) 2019年4月(7)

2019年4月(7) 2019年3月(5)

2019年3月(5) 2019年2月(8)

2019年2月(8) 2019年1月(10)

2019年1月(10) 2018年12月(9)

2018年12月(9) 2018年11月(6)

2018年11月(6) 2018年10月(6)

2018年10月(6) 2018年9月(4)

2018年9月(4) 2018年8月(3)

2018年8月(3) 2018年7月(4)

2018年7月(4) 2018年6月(5)

2018年6月(5) 2018年5月(1)

2018年5月(1) 2018年4月(4)

2018年4月(4) 2018年3月(4)

2018年3月(4) 2018年1月(5)

2018年1月(5) 2017年12月(6)

2017年12月(6) 2017年11月(5)

2017年11月(5) 2017年10月(4)

2017年10月(4) 2017年9月(1)

2017年9月(1) 2017年7月(2)

2017年7月(2) 2017年6月(2)

2017年6月(2) 2017年5月(2)

2017年5月(2) 2017年3月(2)

2017年3月(2) 2017年1月(1)

2017年1月(1) 2016年12月(4)

2016年12月(4) 2016年11月(1)

2016年11月(1)     |